Wird ein Produkt verboten oder scheitert seine Marketingstrategie an Rechtsmängeln, ist dies der GAU der Produkteinführung, der nicht selten mit der Vernichtung ganzer Produktionschargen und rufschädigenden Rückrufen einhergeht. Dagegen ist eine rechtssichere Prüfung für Fachjuristen kein „Hexenwerk“

von RA Stefan Musiol

Wir stellen Ihnen aus der Kanzleiarbeit die 10 häufigsten Fehler vor, die mangels Rechtsprüfung zu einer intensiven und aufwendigen Bearbeitung in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren führten und bei Unternehmen die entsprechenden finanziellen und oft auch irreversible immaterielle Schäden verursachten:

Ein scheinbar neues Unternehmenskennzeichen / Logo / Produktkennzeichen ist als Marke gesichert.

Nach der Gestaltung der Webseite, von Produkten und Werbung mit dem Logo flattert die Abmahnung des Markeninhabers ins Haus. Alle Produktverpackungen können „eingestampft“ werden, die Webseite und alle behördlichen Einträge müssen geändert werden. Verletzt auch die Domain der Internetpräsentation und der Email-Adresse die Marke, muss auch diese Kontaktmöglichkeit neu eingerichtet werden.

Gefährlich sind Marken, die trotz ihrer allgemeinen Gebräuchlichkeit den Weg ins Markenregister gefunden haben und somit Exklusivschutz genießen. Bekannt ist hier die vielseitig eingetragene Marke Ballermann, die daher ohne Lizenz des Inhabers beispielsweise auch nicht für den Vereinsabend genutzt werden kann. Ahnungslosigkeit schützt in diesen Fällen nicht vor Abmahnkosten und Schadensersatzzahlungen. Häufig in Gerichtsverfahren in Frage gestellt, konnte erst kürzlich wieder ihre Exklusivität in letzter Instanz verteidigt werden.

Auch die Bezeichnung „Balkonmodul“ für bestimmte Solaranlagen wurde entgegen der Erwartung nicht als beschreibend abgelehnt, sondern im Register eingetragen.

Nur mit einer im Markenrecht fachrechtskundigen Recherche kann man eine derartige Katastrophe sicher vermeiden. Der geringe Betrag von meist unter 1.000 € ist bestens investiert und zwingender Bestandteil jeder Investition in eine Unternehmensgründung.

Diese kann im Übrigen auch scheinbare Hindernisse aus dem Weg räumen. Nicht selten wird bei einer laienhaften Recherche übersehen, dass der Schutz einer scheinbar konkurrierenden älteren Marke regional gar keine Wirksamkeit hat, zeitlich abgelaufen ist oder mangels Nutzung die Löschung der älteren Marke bei gleichzeitiger Eintragung der eigenen betrieben werden kann.

So kann die Form von Verpackungen und ihre Gestaltung bestehender Produkte nicht nur durch ein eingetragenes Design Schutz vor Nachahmung genießen. Besondere Gestaltungen können auch urheberrechtliche Schutzqualität haben.

Zudem besteht für eingeführte Produkte ein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz aus §§ 4, 5 UWG, der in erster Linie gar nicht den Hersteller des älteren Produkts, sondern VerbraucherInnen vor einer Verwechslung schützt. Sicher sind Sie bei einem eiligen Einkauf im Discounter auch schon einmal auf die Verpackung einer Billig-Nachahmung zu einem Markenprodukt wegen der ähnlichen Farbgestaltung hereingefallen. Auch hier werden regelmäßig die Grenzen des noch Zulässigen ausgetestet – langwierige Gerichtsverfahren sind die Folge.

Aber es kann auch unbeabsichtigt ähnliche Produkte treffen, die nicht mit der gebotenen Recherche und dem „Sicherheitsabstand“ zu bestehenden entwickelt wurden. Da am Ende nur das „richterliche Auge“ über das auf dem Richtertisch liegende Produkt entscheidet, muss man mit Überraschungen rechnen. Sich auf die eigene Wahrnehmung oder die der Marketingabteilung zu verlassen, ist riskant. Dies zeigt auch ein ganz aktueller Fall:

So kann man im Streitfall True Fruits gegen Hensslers GARTEN GLÜCK die Folgen für die von einer gerichtlichen Verbotsverfügung betroffenen Produkte in einem aktuell laufenden Fall mitverfolgen.

So kann man im Streitfall True Fruits gegen Hensslers GARTEN GLÜCK die Folgen für die von einer gerichtlichen Verbotsverfügung betroffenen Produkte in einem aktuell laufenden Fall mitverfolgen.

Hier wurde der Vertrieb der als zu ähnlich und damit verwechslungsfähig bewerteten Produktserie GARTEN GLÜCK bis auf weiteres im Eilverfahren untersagt.

Nicht nur die ähnliche Verpackung, auch eine Übernahme innovativer Rezepte, am besten noch mit der Behauptung, es handele sich um eine gleichwertige Kopie zum Original, ist als das klassische Plagiat trotz der Offenlegung des abweichenden Herstellers meist unlauter. „Schmuggeln“ sich Nachahmer mit ihrer Kopie unter identischer Bezeichnung in die Angebote der Originalprodukte des Herstellers über Online-Marktplätze wie amazon – was technisch jederzeit möglich ist – kann der Hersteller diesen krassen und offensichtlichen Versuch der Rufausbeutung sofort verbieten lassen. Auch solche dreisten Fälle sind Teil unserer Kanzleierfahrung.

Bestimmte Stoffe dürfen wegen ihrer Wirkung auf den Organismus nur in Arzneimitteln zulässig verwendet werden, jedoch nicht in Nahrungs- oder Futtermitteln. Hier kann auch die Dosierung den Unterschied machen – wie z.B. bei Melatonin – und damit sind die Übergänge fließend. Ohne Recherche nach Gutachten oder vorliegenden Urteilen zur Bewertung eines Stoffs und seiner Wirkung ist die Verwendung einer Zutat ein riskantes Lotteriespiel.

Häufig übersehen wird, dass Rohstoffe auch über den Verarbeitungsweg und ihre mögliche Zubereitung durch VerbraucherInnen den zulässigen Rechtsrahmen verlassen können, weil dadurch Grenzwerte für bestimmte Stoffe überschritten werden. Bekanntes aktuelles Beispiel sind die sogar meist mit Freiheitsstrafen geahndeten THC-haltigen Cannabisprodukte, die zwar per se den Vorgaben für Inhaltsstoffe, auch dem sehr niedrigen Grenzwert für das Rauschmittel THC entsprechen, aber über die vorgesehene Verarbeitung, z.B. das Erhitzen als Tee, eine Umwandlung oder Konzentration der Inhaltsstoffe, hier Cannabinoide, möglich ist.

Grundlegende Fehlerursache: Verordnungen werden nicht mit dem juristischen Hintergrundverständnis gelesen und verstanden. So tappen häufig auch Praktiker wie Lebensmittelchemiker bei der fachfremden rechtlichen Bewertung „in die Falle“. Größtes Problem ist das richtige Verständnis bei Begriffen, die in der deutschen Übersetzung eine andere Bedeutung als die umgangssprachlich bekannte haben können. So kann ein „Lebensmittel“ nach der Definition in EU-Verordnungen nicht nur das Produkt, sondern auch sein Rohstoff sein.

Wer Produkte importiert, ist als Inverkehrbringer umfassend für deren Konformität mit den rechtlichen Vorgaben verantwortlich.

Viele versuchen daher, bei Lebensmittelbehörden wie der Bundesbehörde BVL oder den Landesbehörden eine Vorab-Prüfung und einen „Freifahrtsschein“ zu bekommen. Dies funktioniert jedoch nicht, weil nach gesetzlicher Vorgabe ausschließlich das Unternehmen die Produkteigenschaften verantwortlich sind und Behörden dazu im Einzelfall keine Beratung oder Unterstützung leisten. Auch die lokale Lebensmittelüberwachung gibt auf Anfrage allenfalls Hinweise unverbindlich und aus Kulanz.

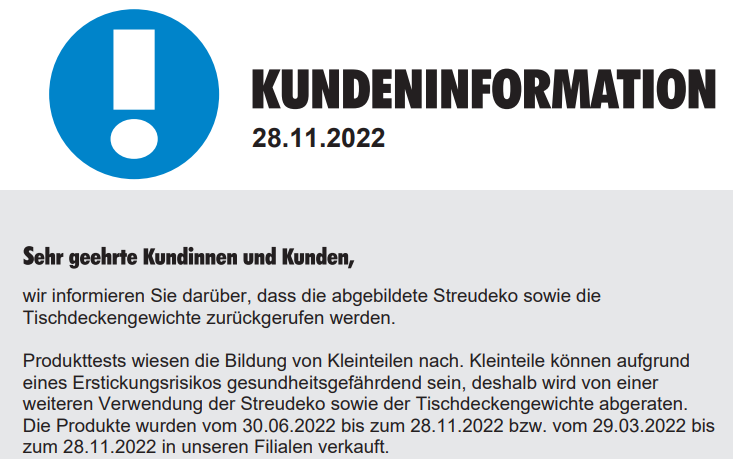

Dafür wird mit den Landeslaboren bei einer Kontrolle genau geprüft, wenn das Produkt auf dem Markt ist. Werden verbotene / nicht zugelassene oder sonst problematische Inhaltsstoffe festgestellt oder Grenzwerte überschritten, wird der Vertrieb verboten und das Produkt muss ggf. aus dem Handel zurückgerufen werden. Bei Gefahr wird eine Rückrufmeldung veröffentlicht. VerbraucherInnen kennen sie vor allem von den Aushängen im Discounter oder Supermarkt.

Häufige Gründe der gar nicht seltenen Produktrückrufe sind Verunreinigung mit Absplitterungen defekter Produktionsmaschinen (Plastik, Metall, Glas), Krankheitserreger wie Salmonellen, Listerien, EHEC oder Rückstände von Schimmelpilzen oder Pflanzenschutzmitteln. Im Sommer 2021 wurden viele Speiseeisprodukte bekannter Marken und Hersteller und bis heute werden immer wieder Gewürze wegen geringer, aber eben in der EU wegen der Gefährlichkeit auch in Spuren verbotenem Ethylenoxid zurückgerufen.

Aber auch Verunreinigungen mit Allergenen wie Milch oder Nüssen, die nicht deklariert sind, können wegen der Gefahr für Allergiker zu einem Rückruf führen.

Auch importierter Schmuck oder Textilien können betroffen sein, wenn ein Metall Hautallergene wie Nickel absondert, Leder einen erhöhten Wert an Chrom VI enthält, oder Kinderspielzeug beim Ablutschen Weichmacher oder Schadstoffe absondert.

Daher gibt es vorgegebene Pflichtangaben, wie zu Inhaltsstoffen von Lebensmitteln und Kosmetika, aber auch Warnhinweise für bestimmte Produktgruppen wie Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Hinweise betreffen die Haltbarkeit bei Lebensmitteln und Vorgaben für die Lagerung. Bei Kosmetika ist die Haltbarkeit nach dem erstmaligen Öffnen des Behälters anzugeben.

Bei Lebensmitteln dürfen für Zutaten keine selbst gewählten Bezeichnungen, sondern nur die über die LMIV (EU-Lebensmittel-Informationsverordnung) vorgegebene verwendet werden.

Auch eine Nährwerttabelle ist mit genauen Vorgaben verpflichtend darzustellen.

Vorgaben zur Sprache der Angaben sind einzuhalten.

Ist ein Produkt gemäß der EU-Bio-Verordnung zertifiziert, ist die Zertifizierungs- / Überwachungsstelle über ihren Nummerncode neben dem ebenfalls obligatorischen EU-Bio-Logo anzugeben.

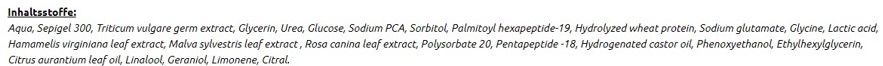

Bei Kosmetika sie die Spielräume etwas weiter gefasst. Her sind z.B. auch geläufige Abkürzungen wie „PEG-20“ zulässig und wegen der überlangen chemischen Bezeichnungen meist unverzichtbar. Die Inhaltsstoffe müssen aber in jedem Fall klar bezeichnet sein und vor allem ihre Eigenschaften über die verwendete Angabe recherchiert werden können. Hilfestellung liefert die umfassende COSING-Datenbank für Inhaltsstoffe.

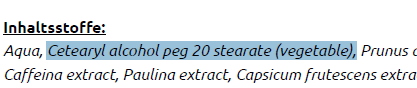

Nicht selten verwenden Kosmetikhersteller die Mar kenbezeichnungen für Produktmischungen der Rohstoffhersteller, Beispiel: „Sepigel 305“ des Herstellers SEPPIC. Dies ist nicht zulässig. Viel mehr sind die einzelnen chemischen Verbindungen des Rohstoffs auszuweisen. Genauso sind Zusätze unzulässig, mit denen die chemischen Bestandteile „freundlicher“ dargestellt werden sollen, wie über den

kenbezeichnungen für Produktmischungen der Rohstoffhersteller, Beispiel: „Sepigel 305“ des Herstellers SEPPIC. Dies ist nicht zulässig. Viel mehr sind die einzelnen chemischen Verbindungen des Rohstoffs auszuweisen. Genauso sind Zusätze unzulässig, mit denen die chemischen Bestandteile „freundlicher“ dargestellt werden sollen, wie über den Zusatz „vegetable“ / „vegetale„, um einen pflanzlichen Rohstoff vorzutäuschen.

Zusatz „vegetable“ / „vegetale„, um einen pflanzlichen Rohstoff vorzutäuschen.

Grob irreführend gekennzeichnet wird hier nicht weniger als der weit verbreitete, aber rein synthetisch erzeugte Stoff Polyethylenglycol (PEG), der bei längeren Molekülketten zum Mikroplastik gehört und überhaupt nicht pflanzlichen Ursprungs sein kann. Zudem wird er so mit dem fehlenden Trennzeichen hinter dem unproblematischen, weil tatsächlich natürlichen Cetearyl Alkohol „getarnt“.

Sowohl für Lebensmittel wie für Kosmetika und Textilprodukte gibt es strenge Deklarationsvorgaben, die auch Details wie Platzierung auf dem Produktbehälter wie einer Tube und für eine evtl. Umverpackung genau regeln.

So ist unter anderem die Reihenfolge der Deklaration der Zutaten nach Mengenanteil zu ordnen.

die Reihenfolge der Deklaration der Zutaten nach Mengenanteil zu ordnen.

Auch Mindest-Schriftgrößen sind für bestimmte Angaben wie der Deklaration der Produktmenge und der Inhaltsstoffe genau vorgeschrieben. Bei begrenzter Fläche gibt es vorgegebene Ausnahmen.

Während lokale Verwaltungsbehörden manchmal bei „ein Auge zudrücken“ gibt es für Gerichte bei Unterlassungsverfahren durch Abmahnvereine oder Konkurrenten praktisch keine Spielräume. Jeglicher weitere Vertrieb wird schon bei schlecht lesbaren Deklarationen verboten. So geht völlig unnötig sehr viel Geld verloren.

Auch hier gibt es beispielsweise genaue Vorgaben, wann und wie Inhaltsstoffe und Nährwerte von Fertiglebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln dazustellen sind. Hinzu kommen Pflichthinweise, die nicht nur auf der Verpackung, sondern im Shop darzustellen sind. Besonders komplex wird es, wenn Nahrungsergänzungsmittel mit gesundheitsbezogenen Aussagen oder sogar Wirkungszusagen dargestellt werden sollen.

Hier können Sie zulässig nur die nach den Vorgaben der Health-Claims-Verordnung freigegebenen Aussagen verwenden, die sich auf bestimmte Inhaltsstoffe beziehen. Zum Teil sind diese aber wiederum von Produkteigenschaften und weiteren Hinweisen abhängig.

Beispiel irreführender Produktclaims. Treibhausgasintensive Verbrennung von Holz spart kann logisch niemals CO2-Emissionen „einsparen“.

Eine rechtliche Prüfung und evtl. Nachbesserung der vorgesehenen Aussagen ist daher auch hier ohne Alternative.

Zum Teil verbreiten sich auch Gerüchte, dass für Lebensmittel alle Wirkungszusagen verboten seien. Aber auch dies ist falsch. Richtig gestaltet sind abgestimmt auf eine Deklaration des Mindestverzehrs sogar Aussagen zu Inhaltsstoffen möglich, die eine Gewichtsreduktion bewirken können. Wer hier nicht prüfen lässt, „verschenkt“ informative und gleichzeitig wichtige Hinweise für Kunden.

Zwar führen Fehler in den Angaben nicht gleich zu Rückrufen, aber es können unnötige Kosten durch Abmahnungen verursacht werden. Sind Umstellungen nicht schnell genug möglich, müssen die Produkte aus dem Shop genommen werden. Kontrolliert eine Behörde, kann sie auch Bußgelder verhängen. Bei einer unterlassenen Rechtsprüfung stehen die Verantwortlichen auch ganz persönlich in der Haftung für das fahrlässige Verhalten.

Auch die gesamte Produktdarstellung einschließlich der Verpackung und Produktbeschreibung kann zu erheblichen Problemen führen. Ein Beispiel ist die Aufmachung eines Nahrungsergänzungsmittels, das besonders „seriös“ aussehen soll und dadurch ein arzneimitteltypisches Design erhält. Auch im Ausland evtl. zulässige Bezeichnungen wie „Cosmozeutical“ sind problematisch, genau wie beispielweise die Darstellung erkrankter Haut bei Kosmetika.

Erneut entscheidet in Gerichtsverfahren das nur rechtlich nach bestimmten Kriterien zu bewertende Gesamtbild der Merkmale Darstellung.

Denn die Übergänge zwischen „reizmildernd“ für Kosmetikum und dem die Grenze zum Hautarzneimittel klar überschreitenden „entzündungshemmend“ oder „antimykotisch“ sind fließend. Noch schwieriger wird es bei Produkten, die sich auch in der Anwendung im wahrsten Sinne des Wortes „an der Grenze“ bewegen, wie Mundspülungen: Mundpflegemittel (Mundspülungen) sind Kosmetika. Wirken sie aber zu stark oder sind sie als wirksam gegen Paradontose aufgemacht, können sie zum zulassungspflichtigen Arzneimittel werden.

Werden dann auch noch (gering dosierte) Arzneiwirkstoffe enthalten oder werden Wirkungszusagen gemacht und ein arzneimittelähnlicher Beipackzettel beigefügt, kann dies zur Einstufung des Produkts als Präsentationsarzneimittel führen, also einem scheinbaren Arzneimittel ohne Zulassung. Ein vollständiges Vertriebsverbot und Rückrufe wären die Folge.

Dies lohnt sich absehbar auch, weil das so erworbene Siegel auch den Absatz erheblich fördert, während die auf allen legalen Produkten vorhandene CE-Erklärung keine dementsprechende Wirkung hat.

So wird auch die immer zu empfehlende Versicherung gegen Produkthaftungsfälle meist günstiger ausfallen.

Vor Einführung eines Produkts und Verwendung eines Verfahrens ist die Prüfung auf einen Patentschutz sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die schwierige Recherche ist daher immer zwingend durchzuführen. Dies gilt nicht nur für Eigenentwicklungen, sondern auch für Händler. Besonders beim Import ist Vorsicht geboten, weil wie beim Markenschutz auch der Patentschutz geografisch abgegrenzt sowie zeitlich befristet ist und daher z.B. in den USA und der EU völlig anders gestaltet oder wirksam sein kann.

geboten, weil wie beim Markenschutz auch der Patentschutz geografisch abgegrenzt sowie zeitlich befristet ist und daher z.B. in den USA und der EU völlig anders gestaltet oder wirksam sein kann.

Da man ein Gerät nicht einfach nachbessern kann, steht hier auch das endgültige Scheitern im Raum, wenn das Produkt auf dem patentgeschützten Verfahren oder technischen Merkmalen basiert.

Wie bei anderen Schutzrechten kann man sich ohne ausreichende Erfahrung aber auch von einem scheinbaren Schutz im Register ohne Not von einer Nutzung der Technologie für ein neues Produkt abhalten lassen. Eine fachkundige Prüfung hilft also auch immer, Lösungswege zu entwickeln.

Darauf zu verzichten, ist in jeder Hinsicht „kurzsichtig“.

Gerade ExistenzgründerInnen übersehen häufig, dass ihre Unternehmen wirksam auf wesentliche Rechte in Geschäftsbeziehungen verzichten können.

Dies gilt sowohl gegenüber Dienstleistern wie Lieferanten.

Wer vom Produzenten nicht erkennbar mangelhafte Ware geliefert bekommt und diese an Verbraucher weiterverkauft, kann für die Gewährleistung im Rückgriff 1:1 Ersatz vom jeweiligen Zulieferer verlangen (§§ 445a, 478 BGB). Das vom Kunden zur Neulieferung zurückgegebene Produkt, kann an den Lieferanten zur Ersatz retourniert werden, wählen Endkunden die Reparatur, ist diese vom Hersteller / Produzenten entsprechend über die Lieferkette zu leisten.

Vor allem bei Importen von Produzenten mit Sitz außerhalb der EU kann dies kompliziert werden, weil weder deutsches Recht noch EU-Recht gelten.

Lieferanten schließen gerne die Gewährleistung weitgehend aus oder verkürzen Fristen. Zumindest sollte Importeure daher einen die Risiken deckenden Liefervertrag ausarbeiten lassen, um Nachteile zu vermeiden. Nur einfache, den AGB des Lieferanten evtl. widersprechende AGB sind ein erhebliches Risiko.

Insbesondere ist auf eine den Verpflichtungen entsprechende Regelung und Absicherung beim außereuropäischen Produzenten zu achten. Es sollten insbesondere je nach Ausfallrisiko und Zugriff auf Produzenten immer ausreichend geprüfte Produkte zur Nachlieferung bei Ausfällen im eigenen Lager vorhanden sein, solange noch Gewährleistungsfristen laufen.

Zudem haften Importeure sehr weitgehend nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden bei Verbrauchern infolge schadensauslösenden Produktmängeln. Auch diesbezüglich wäre auf einen umfassenden Versicherungsschutz zu achten, der Importrisiken einschließt.

Die rechtlichen Fallstricke sind zahlreich, aber durch Fachjuristen leicht beherrschbar.

Zum Problem werden sie gerade für neu gegründete und kleinere mittelständische Unternehmen, wenn Produkte bereits fehlerhaft im Markt sind.

Aus den sonst im Verhältnis vernachlässigbaren Kosten der rechtlichen Prüfung wird dann ein immenser finanzieller Schaden.

Um darüber hinaus noch unnötige Kosten für Produktänderungen zu vermeiden, empfehlen wir ihnen, die rechtliche Unterstützung möglichst frühzeitig in den Entwicklungsprozess Ihrer Produkte einzubinden.

Oft gibt es Missverständnisse über rechtliche Rahmenbedingungen, die zu unnötigen Einschränkungen und Wettbewerbsnachteilen führen. Mit fachkundiger Unterstützung lassen sich einfache und günstige Lösungswege suchen und Produkte rechtssicher gestalten.

Kannten Sie z.B. das EU-Konsultationsverfahren für Lebensmittel, die sich im Grenzbereich zu Novel-Food bewegen?

Wir bieten Ihnen eine umfassende Produktprüfung zum Pauschalpreis an, die wir im Bedarfsfall mit mit technisch-naturwissenschaftlichen oder medizinischen Spezialisten durchführen. Bei außereuropäischem Vertrieb unterstützen Sie unsere Kollegen in der Schweiz, den USA / Kanada und der Türkei gerne.

Eine Anfrage mit Produktunterlagen ist immer unverbindlich, wird streng vertraulich behandelt und kann abgesichert übermittelt werden.

Auch die Verträge mit Produzenten und Zulieferunternehmen können so von Anfang an den Interessen Ihres Unternehmens entsprechend gestaltet werden.